Quatre-vingt-dix pour cent : c’est la proportion de salariés qui admettent travailler au moins une fois cinq heures sans pause, d’après une étude récente. Le chiffre claque, brutal, sans fioritures. Derrière, une réalité : la pression du résultat fait parfois oublier les signaux d’alerte du corps et de l’esprit. Alors, s’acharner ou s’arrêter ? Les lignes bougent, les certitudes vacillent.

Les directives officielles recommandent de faire une pause toutes les deux heures pour préserver l’attention. Pourtant, certaines entreprises préfèrent des blocs de cinq heures d’affilée, convaincues que cette organisation va doper la productivité. Derrière cette stratégie, une interrogation s’impose : quels sont les effets réels de cette cadence sur les équipes ?

Des chercheurs mettent en garde : passé un certain seuil, la concentration s’effrite, la fatigue s’accumule. Malgré tout, des adeptes de ces longues sessions soutiennent constater des gains de performance. Pour eux, tout se joue dans l’articulation des temps forts et des pauses, devenues des leviers à manier avec finesse.

Travailler sans pause : mythe de la performance ou vraie nécessité ?

Le modèle du travail sans pause intrigue autant qu’il divise. Cinq heures concentrées, sans la moindre coupure, dans l’espoir de booster la productivité au travail : l’idée séduit une partie des employeurs. Pour eux, moins de pauses rime avec plus d’efficacité et des délais raccourcis. Mais la réalité légale rappelle à l’ordre : le code du travail français impose une pause minimale de 20 minutes dès que l’on franchit six heures de présence. Cette règle n’a rien d’anodin. Les études publiées par les autorités sanitaires le rappellent : la qualité de vie au travail ne se résume pas à la somme des tâches réalisées, mais tient aussi à la capacité de récupération.

Chez les salariés, les pratiques divergent. Certains misent tout sur des phases intenses, d’autres préfèrent fractionner leur journée avec des pauses brèves et régulières. Du côté des entreprises, le défi consiste à organiser le temps pour maintenir l’efficacité au travail sans négliger la santé des collaborateurs. Quelques sociétés testent des compromis : séquences de concentration prolongées, suivies de vraies fenêtres de décompression.

Pour illustrer les bénéfices des pauses, voici les apports concrets relevés par plusieurs études :

- Les pauses de quelques minutes stimulent l’attention et freinent l’installation de la fatigue.

- La productivité repose sur une organisation intelligente, qui intègre aussi des temps de respiration.

La tension entre rendement immédiat et équilibre durable est palpable. Le débat autour du travail sans pause prouve que la performance ne se mesure pas à l’aune des seules heures passées devant un écran.

Quels signaux montrent que votre cerveau a besoin de souffler ?

Fatigue brutale, idées qui s’échappent, humeur en dents de scie : voilà les premiers signaux d’un cerveau saturé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que la santé mentale soutient directement le bien-être au travail. Ignorer ces alertes revient à hypothéquer sa productivité au travail sur le long terme.

Quand la concentration flanche, les maladresses s’accumulent. On s’attarde sur des détails, la mémoire immédiate trébuche. Un chiffre qui s’égare, un mail envoyé trop vite, et la machine grippe. À ce stade, la pause devient une nécessité vitale pour préserver son équilibre professionnel.

Voici les signes les plus fréquents à surveiller, repérés par les ergonomes :

- Sensation de picotement dans les yeux ou paupières lourdes

- Peine à formuler ses idées clairement

- Tensions musculaires persistantes, notamment dans la nuque

- Tentation récurrente de regarder son téléphone ou de changer d’activité

Aucune formule magique pour la santé mentale. Les spécialistes recommandent de s’accorder quelques minutes pour la concentration après chaque période de travail soutenu. Ces parenthèses, même brèves, permettent au cerveau d’assimiler, puis de relancer la dynamique. La journée de travail ne s’apparente pas à un sprint, mais bien à une série de nouvelles impulsions. Prêter attention à ces signaux faibles trace la ligne de démarcation entre efficacité et surmenage.

Des techniques de pause qui boostent vraiment la productivité

Découper ses missions en séquences mieux calibrées aide à limiter la fatigue cognitive et à préserver la qualité de vie au travail. Les neuroscientifiques l’affirment : effectuer une pause régulière favorise la productivité. Parmi les méthodes qui font leurs preuves, la technique Pomodoro, imaginée par Francesco Cirillo dans les années 1980, propose d’alterner 25 minutes d’activité intense et pauses courtes. Un principe simple, mais redoutablement efficace pour entretenir la concentration.

D’autres préfèrent des cycles plus longs, jusqu’à 90 minutes, suivis de pauses d’un quart d’heure. L’efficacité au travail vient d’un dosage subtil : enchaîner les séquences exigeantes, puis lever le pied pour mieux repartir. Le code du travail garantit à tous au moins vingt minutes de pause au-delà de six heures, mais rien n’empêche de s’accorder aussi de courts arrêts réguliers.

Pour varier les bénéfices, voici quelques types de pauses recommandés :

- Faire le tour du bureau à vive allure pour oxygéner le cerveau

- Pratiquer quelques étirements ou exercices de respiration profonde

- Éviter tout écran pendant la coupure, pour reposer les yeux et l’esprit

- Échanger avec ses collègues de façon informelle afin d’évacuer la pression

Des pauses efficaces ne signifient pas perdre du temps : elles relancent la dynamique collective, aiguisent la créativité, résolvent parfois rapidement des sujets informels. Quant à la pause déjeuner, trop souvent expédiée, elle se révèle précieuse pour recharger les batteries. Adapter ses moments de repos à ses pics de vigilance transforme la pause en véritable atout. L’objectif : faire de ces instants une force, plutôt qu’une contrainte subie.

Réfléchir à son organisation : et si la clé était dans le rythme personnel ?

Dans les espaces ouverts comme dans les ateliers, la question du rythme personnel s’impose peu à peu. Oubliez les recettes toutes faites : chacun dispose de ses cycles d’énergie. Certains sont opérationnels dès l’aube, d’autres donnent leur pleine mesure en fin de journée. La loi de Pareto, selon laquelle 80 % des résultats proviennent de 20 % des efforts, trouve ici une nouvelle dimension. Repérer ses plages de concentration maximale permet de caler les tâches les plus exigeantes sur ces temps forts. On évite ainsi la dispersion, on gagne en impact.

Le travail sans pause continue de séduire dans certains secteurs où les heures sont encore la référence suprême. Pourtant, l’organisation du travail évolue : elle privilégie désormais l’ajustement aux rythmes individuels. Les entreprises qui encouragent l’auto-apprentissage et l’autonomie voient émerger de nouvelles pratiques : gestion du temps affinée, séquençage précis, retours immédiats. Leur ambition : optimiser le travail sans nuire à la qualité de vie.

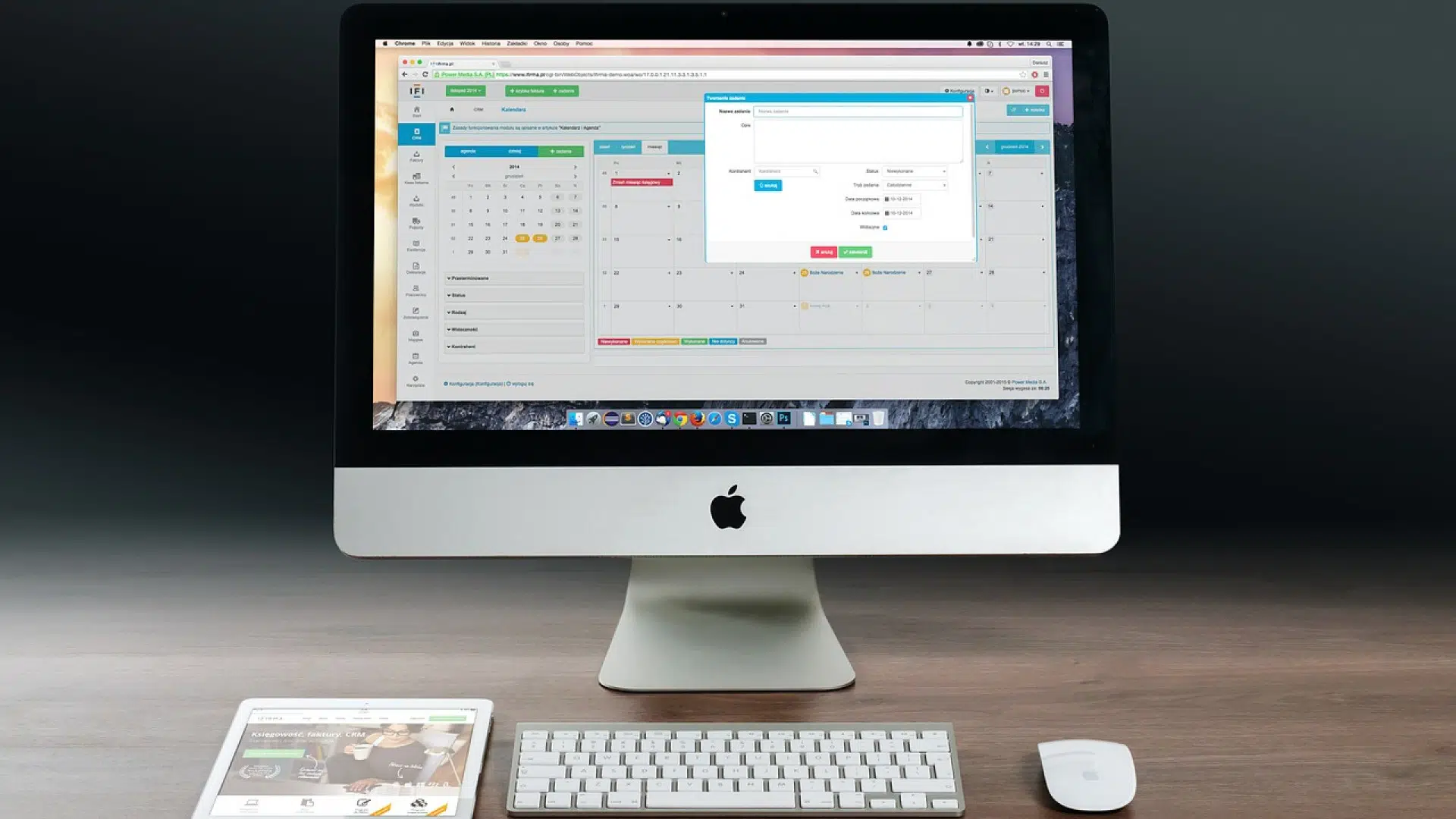

L’environnement de travail influence aussi le rythme : open space et télétravail n’induisent pas les mêmes types d’interruptions ni les mêmes besoins d’adaptation. Un manager attentif ajuste les outils et propose des dispositifs souples. Parfois, un tableau de bord partagé suffit à clarifier les priorités et à recentrer les efforts sur l’essentiel.

Choisir son rythme, loin d’être un caprice, agit comme un accélérateur de productivité collective. En respectant les rythmes personnels, l’entreprise construit un cadre propice à l’engagement. Et si la vraie mesure de la performance, c’était de savoir quand ralentir pour mieux rebondir ?